Die Schwierigkeit einer Bergtour ist wohl der wichtigste Faktor bei der Tourenplanung. Schließlich muss man wissen, ob das Vorhaben dem eigenen Können entspricht. Je nach Disziplin gibt es bei uns eine gängige Skala, die die Schwierigkeit einer Tour objektiv beschreibt.

Inhaltsverzeichnis: Alpine Schwierigkeitsskalen

- Kletterskala (UIAA)

- Wanderskala (SAC)

- Klettersteigskala (Schall)

- Hochtourenskala (SAC)

- Skitourenskala (SAC)

- Schwierigkeitsskalen im Vergleich

Das Können ist des Dürfens Maß. Dieses Credo von Paul Preuss gilt seit jeher in den Bergen. Darum ist es wichtig zu wissen, was man selbst kann und welche Anforderungen eine Tour hat – und ob diese beiden Faktoren harmonieren.

Dafür gibt es alpine Schwierigkeitsskalen, die Touren einordenbar und vergleichbar machen. In Österreich haben sich die folgenden durchgesetzt. Die Texte der Skalen stammen übrigens nicht von mir – ich gebe bei jeder Skala die dazugehörige Quelle an.

UIAA-KLETTERSKALA

Die Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) ist eine Internationale Vereinigung von über 90 Alpinverbänden. Neben strengen Sicherheitsnormen für Bergsportausrüstung hat sie auch die bei uns im alpinen Raum gängige Kletterskala etabliert.

Innerhalb der einzelnen Grade gibt es Abstufungen mit + und -. Das Minus markiert das untere Ende des Schwierigkeitslevels eines Grades, das Plus das obere Ende. III- ist also einfacher als III und III ist wiederum einfacher als III+. Eine offizielle verbale Definition der einzelnen Grade gibt es nicht, auf der Website des Schweizer Alpen-Clubs findet man jedoch die folgende (zur Quelle).

I – Geringe Schwierigkeiten

Beschreibung: Einfachste Form der Felskletterei (kein leichtes Gehgelände!). Die Hände sind zur Unterstützung des Gleichgewichtes erforderlich. Anfänger müssen am Seil gesichert werden. Schwindelfreiheit bereits erforderlich.

II – Mäßige Schwierigkeiten

Beschreibung: Fortbewegung mit einfachen Tritt- und Griffkombinationen (Drei-Haltepunkte-Technik).

III – Mittlere Schwierigkeiten

Beschreibung: Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senkrechte Stellen oder gutgriffige Überhänge verlangen bereits Kraftaufwand.

IV – Große Schwierigkeiten

Beschreibung: Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen erfordern meist mehrere Zwischensicherungen.

V – Sehr große Schwierigkeiten

Beschreibung: Zunehmende Anzahl der Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine Routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz großen Unternehmungen in den Alpen.

VI – Überaus große Schwierigkeiten

Beschreibung: Die Kletterei erfordert überdurchschnittliches Können und guten Trainingsstand. Große Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. Passagen dieser Schwierigkeit können in der Regel nur bei guten Bedingungen bezwungen werden. (Manchmal kombiniert mit künstlicher Kletterei: A1 bis A4).

VII – Außergewöhnliche Schwierigkeiten

Beschreibung:Ein durch gesteigertes Training und verbesserte Ausrüstung erreichter Schwierigkeitsgrad. Auch sehr gute Kletterer benötigen ein an die Gesteinsart angepasstes Training, um Passagen dieser Schwierigkeit sturzfrei zu meistern. Neben akrobatischem Klettervermögen ist das Beherrschen ausgefeilter Sicherungstechnik unerlässlich.

ab VIII bis XI – Extreme Schwierigkeiten

Beschreibung: Eine verbale Definition ist hier nicht mehr möglich. Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen.

SAC-WANDERSKALA

In Österreich und Deutschland sind die Bergwege mit Farben markiert. Die folgende ausformulierte Schwierigkeitsskala stammt vom Schweizer Alpen-Club (zur Quelle). Wichtig zu verstehen ist, dass die Übergänge zwischen den einzelnen Disziplinen fließend sind. So können Bergwege der Kategorie T5 und T6 vom Gesamtanspruch her beispielsweise leichteren Hochtouren (L, WS) entsprechen – allerdings geländebedingt meist ohne Sicherungsmöglichkeiten.

T1: Wandern

- Gelände: Weg gut gebahnt. Falls vorhanden, sind exponierte Stellen sehr gut gesichert. Absturzgefahr kann bei normalem Verhalten weitgehend ausgeschlossen werden.

- Anforderung: Keine spezifischen Anforderungen. Orientierung problemlos, in der Regel auch ohne Karte möglich.

- Markierung in Österreich: blauer Punkt (Talweg / Einfacher Bergweg)

T2: Bergwandern

- Gelände: Weg mit durchgehendem Trassee. Gelände teilweise steil. Absturzgefahr nicht ausgeschlossen.

- Anforderung: Elementare Trittsicherheit. Elementares Orientierungsvermögen.

- Markierung in Österreich: roter Punkt (Mittelschwerer Bergweg)

T3: Anspruchsvolles Bergwandern

- Gelände: Weg nicht unbedingt durchgehend sichtbar. Gelände steil. Ausgesetzte Stellen können mit Seilen oder Ketten gesichert sein. Geröllflächen, leichte Schrofen. Eventuell braucht man die Hände fürs Gleichgewicht. Zum Teil exponierte Stellen mit möglicher Absturzgefahr.

- Anforderung: Trittsicherheit. Durchschnittliches Orientierungsvermögen. Elementare alpine Erfahrung.

- Markierung in Österreich: roter Punkt (Mittelschwerer Bergweg)

T4: Alpinwandern

- Gelände: Wegspuren, oft weglos. Raues Steilgelände. Einzelne einfache Kletterstellen (I). Blockfelder. Steile Grashalden und Schrofen. Einfache Schneefelder. Gletscherpassagen, meist markiert. Exponierte Stellen mit Absturzgefahr.

- Anforderung: Vertrautheit mit exponierten Passagen. Gute Trittsicherheit. Gutes Orientierungsvermögen. Alpine Erfahrung, elementare Geländebeurteilung. Elementare Kenntnisse im Umgang mit alpintechnischen Hilfsmitteln. Bei Wettersturz kann ein Rückzug schwierig werden.

- Markierung in Österreich: schwarzer Punkt (Schwerer Bergweg)

T5: Anspruchsvolles Alpinwandern

- Gelände: Wegspuren, oft weglos. Raues Steilgelände. Einfache Kletterpassagen (I–II). Anspruchsvolle Blockfelder. Sehr steile Grashalden und Schrofen. Steile Schneefelder. Gletscherpassagen, manchmal markiert. Exponiertes Gelände, über längere Strecken Absturzgefahr.

- Anforderung: Vertrautheit mit exponiertem Gelände. Sehr gute Trittsicherheit. Sehr gutes Orientierungsvermögen und Gespür für die Routenfindung. Vertiefte alpine Erfahrung, sichere Geländebeurteilung. Gute Kenntnisse im Umgang mit alpintechnischen Hilfsmitteln. Bei Wettersturz kann ein Rückzug sehr schwierig werden.

- Markierung in Österreich: Alpine Route

T6: Schwieriges Alpinwandern

- Gelände: Meist weglos. Ausgeprägtes Steilgelände. Längere Kletterstellen (II). Heikle Blockfelder. Äußerst steile Grashalden und Schrofen. Heikle Schneefelder. Gletscherpassagen. Sehr exponiertes Gelände, über längere Strecken erhöhte Absturzgefahr.

- Anforderung: Vertrautheit mit sehr exponiertem Gelände. Ausgezeichnete Trittsicherheit. Sehr gutes Orientierungsvermögen und Gespür für die Routenfindung. Ausgereifte alpine Erfahrung, sehr sichere Geländebeurteilung. Versierter Umgang mit alpintechnischen Hilfsmitteln. Bei Wettersturz kann ein Rückzug sehr schwierig werden.

- Markierung in Österreich: Alpine Route

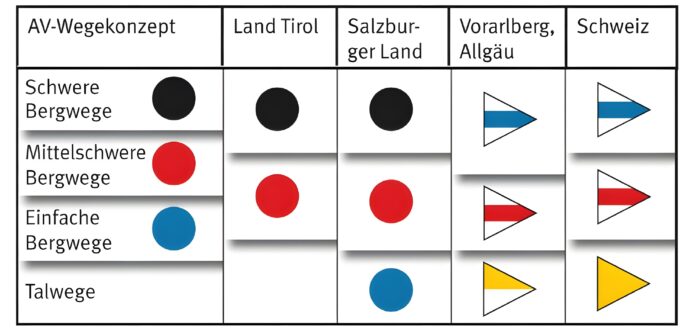

Wanderwegmarkierungen im alpenländischen Vergleich

SCHALL-KLETTERSTEIGSKALA

Im deutschsprachigen Raum hat sich die Klettersteigskala des österreichischen Bergsteigers und Verlegers Kurt Schall durchgesetzt (zur Quelle). In der Literatur und outdoor findet man auch Zwischenstufen wie zum Beispiel B/C. Hier würde die Schwierigkeit des Klettersteigs zwischen B und C liegen.

A – Leicht

- Beschreibung: Oft eine Wanderung, bei exponierten Stellen mittels Geländer, Stahlseil versichert, meistens sind keine Sicherungen vorhanden und können von untrainierten, trittsicheren Wanderern problemlos gemeistert werden.

- Kletterschwierigkeit: I bis II

B – Mäßig Schwierig

- Beschreibung: Bereits steileres Felsgelände, das mittels Trittstiften, Stahlseilen und Ketten gesichert ist. Leitern werden länger und steiler, eine gewisse Armkraft ist Voraussetzung, bei Seilbrücken ist eine gewisse Geschicklichkeit erforderlich. Auch routinierte Klettersteiggeher verwenden die Selbstsicherung. Für Kinder und Anfänger wird eine zusätzliche Seilsicherung angeraten.

- Kletterschwierigkeit: II bis III

C – Schwierig

- Beschreibung: Sehr steiles Felsgelände mit meist senkrechten Passagen oder leichten Überhängen, die mittels Leitern, Trittstiften und Klammern versehen sind. Die Abstände zu den Trittstiften, Klammern werden größer und erfordern sehr viel Kraft. Absolute Selbstsicherung. Für Kinder und Anfänger nicht geeignet.

- Kletterschwierigkeit: III bis IV

D – Sehr Schwierig

- Beschreibung: Meistens senkrechter Fels mit wenig Raststellen. Oft nur ein Drahtseil, Trittstifte und Eisenklammern. Falls Klammern und Trittstifte vorhanden sind, sind die Abstände sehr groß. Die Steige sind nur von trainierten Klettersteiggehern mit sehr viel Kraft und Ausdauer zu bewältigen. Eine zusätzliche Bandschlinge mit einem Karabiner ist von Vorteil, damit kann eine Pause eingelegt werden. Nichts für Anfänger und Jugendliche. Schwächere Klettersteiggeher sollten zusätzlich mittels Seil gesichert werden.

- Kletterschwierigkeit: V

E – Extrem Schwierig

- Beschreibung: Lange Passagen am glatten, senkrechten Fels, große Überhänge können nur mit extremer Kraft überwunden werden und sind technisch und moralisch anspruchsvoll. Nur vom sehr gut trainierten Klettersteiggeher zu bewältigen. Auch gute Bergsteiger brauchen teilweise eine Seilsicherung, aber auf jeden Fall eine zusätzliche Kurzfixierung.

Für einige wenige Klettersteige wurde noch der Buchstabe F eingeführt. Hier handelt es sich um extreme Sportklettersteige die man im „alpinen Bereich“ kaum findet. - Kletterschwierigkeit: VI

SAC-HOCHTOURENSKALA

Die gängige Hochtourenskala stammt vom Schweizer Alpen-Club (zur Quelle). Wie bei der UIAA-Skala gibt es innerhalb der einzelnen Grade Abstufungen mit + und -. Das Minus markiert das untere Ende des Schwierigkeitslevels eines Grades, das Plus das obere Ende. WS- ist also einfacher als WS. WS ist wiederum einfacher als WS+.

L – Leicht

- Fels: Einfaches Gehgelände (Geröll, einfacher Blockgrat).

- Firn und Gletscher: Einfache Firnhänge, kaum Spalten.

- Bekannte Beispiele: Piz Tschierva (Ostgrat) und Wildhorn (ab Wildhornhütte)

- UIAA-Grad: ab I

WS – Wenig Schwierig

- Fels: Meistens noch Gehgelände, erhöhte Trittsicherheit nötig, Kletterstellen übersichtlich und problemlos.

- Firn und Gletscher: In der Regel wenig steile Hänge, kurze steilere Passagen, wenig Spalten.

- Bekanntes Beispiel: Piz Palü (Normalweg) und Großglockner (Normalweg)

- UIAA-Grad: ab II

ZS – Ziemlich Schwierig

- Fels: Wiederholte Sicherung notwendig, längere und exponierte Kletterstellen.

- Firn und Gletscher: Steilere Hänge, gelegentlich Standplatzsicherung, viele Spalten, kleiner Bergschrund.

- Bekannte Beispiele: Piz Bernina (Biancograt) und Matterhorn (Hörnligrat)

- UIAA-Grad: ab III

S – Schwierig

- Fels: Guter Routensinn und effiziente Seilhandhabung erforderlich, lange Kletterstellen, erfordern meistens Standplatzsicherung.

- Firn und Gletscher: Sehr steile Hänge, meistens Standplatzsicherung notwendig, viele Spalten, großer Bergschrund.

- Bekanntes Beispiel: Eiger (Mittellegigrat)

- UIAA-Grad: ab IV

SS – Sehr Schwierig

- Fels: In den schwierigen Abschnitten durchgehend Standplatzsicherung nötig, anhaltend anspruchsvolle Kletterei.

- Firn und Gletscher: Anhaltendes Steilgelände, durchgehende Standplatzsicherung.

- Bekanntes Beispiel: Dent Blanche (Nordgrat)

- UIAA-Grad: ab V

AS – Äußerst Schwierig

- Fels: Wanddurchstiege, die großes Engagement erfordern.

- Firn und Gletscher: Sehr steile und senkrechte Stellen erfordern Eiskletterei.

- Bekanntes Beispiel: Eiger-Nordwand (Heckmair Route)

- UIAA-Grad: ab VI

EX – Extrem

- Fels: Extrem steile, teilweise überhängende Wanddurchstiege.

- Firn und Gletscher: Eiskletterei extremer Richtung.

- Bekanntes Beispiel: Eiger-Nordwand (diverse Routen im westlichen Wandteil)

- UIAA-Grad: ab VII

SAC-SKITOURENSKALA

Die Skitourenskala vom Schweizer Alpen-Club (zur Quelle) gleicht von den Bezeichnungen der Hochtourenskala. Es gibt innerhalb der einzelnen Grade auch wieder Abstufungen mit + und -. Das Minus markiert das untere Ende des Schwierigkeitslevels eines Grades, das Plus das obere Ende. WS- ist also einfacher als WS. WS ist wiederum einfacher als WS+.

L – Leicht

- Steilheit: bis 30°

- Ausgesetztheit: keine Ausrutschgefahr.

- Geländeform: weich, hüglig, glatter Untergrund.

- Engpässe: keine Engpässe.

WS – Wenig Schwierig

- Steilheit: ab 30°

- Ausgesetztheit: kürzere Rutschwege, sanft auslaufend.

- Geländeform: überwiegend offene Hänge mit kurzen Steilstufen. Hindernisse mit Ausweichmöglichkeiten (Spitzkehren nötig).

- Engpässe: Engpässe kurz und wenig steil.

ZS – Ziemlich Schwierig

- Steilheit: ab 35°

- Ausgesetztheit: längere Rutschwege mit Bremsmöglichkeiten (Verletzungsgefahr).

- Geländeform: kurze Steilstufen ohne Ausweichmöglichkeiten, Hindernisse in mäßig steilem Gelände erfordern gute Reaktion (sichere Spitzkehren nötig).

- Engpässe: Engpässe kurz, aber steil.

S – Schwierig

- Steilheit: ab 40°

- Ausgesetztheit: lange Rutschwege, teilweise in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr)

- Geländeform: Steilhänge ohne Ausweichmöglichkeiten. Viele Hindernissen erfordern eine ausgereifte und sichere Fahrtechnik.

- Engpässe: Engpässe lang und steil. Kurzschwingen für Könner noch möglich.

SS – Sehr Schwierig

- Steilheit: ab 45°

- Ausgesetztheit: Rutschwege in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr).

- Geländeform: Rutschwege in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr).

- Engpässe: Engpässe lang und sehr steil. Abrutschen und Quersprünge nötig.

AS – Äußerst Schwierig

- Steilheit: ab 50°

- Ausgesetztheit: äußerst ausgesetzt.

- Geländeform: äußerst steile Flanken oder Couloirs. Keine Erholungsmöglichkeit in der Abfahrt.

- Engpässe: Engpässe lang und sehr steil, mit Stufen durchsetzt, nur Quersprünge und Abrutschen möglich.

EX – Extrem Schwierig

- Steilheit: ab 55°

- Ausgesetztheit: extrem ausgesetzt.

- Geländeform: extreme Steilwände und Couloirs.

- Engpässe: evtl. Abseilen über Felsstufen nötig.

Schwierigkeitsskalen im Vergleich

Zum Abschluss habe ich noch die Schwierigkeitsskalen in einer Tabelle zusammengefasst. Natürlich lassen sich die einzelnen Disziplinen nicht 100 % passgenau in Relation zueinander setzen (ich habe mich hier an der Version des DAV orientiert) – besonders Skitouren stehen ein wenig für sich. Die Tabelle soll trotzdem einen groben Überblick über die einzelnen alpinen Schwierigkeitsskalen bieten.

| Klettern | Wandern | Klettersteig | Hochtour | (Skitour) |

|---|---|---|---|---|

| ab VII | ||||

| VII | F | EX | ||

| VI | E | AS | EX | |

| V | D | SS | AS | |

| IV | C | S | SS | |

| III | B bis C | ZS | S | |

| II | T5 bis T6 | A bis B | WS | ZS |

| I | T4 bis T5 | A | L | WS |

| T3 | L – WS | |||

| T2 | L | |||

| T1 |